Cet article a été écrit par Charles Diaz, contrôleur général de la Police nationale et historien. Il est issu du n°44 des Cahiers de la sécurité et de la justice.

Pendant plus d’un demi-siècle, fidèle en cela à une longue tradition française, la Troisième République préserve l’essence municipale de ses polices. Elle a renoué avec ce principe à travers une loi fondatrice de 1884 qui place le maire et le commissaire de police au cœur d’un dispositif complexe et truffé de contradictions. Des libertés locales affirmées au prix d’une sécurité affaiblie. Une cohabitation souvent malaisée entre un élu qui détient les pouvoirs de police, dirige et paie « sa » police municipale, et un commissaire, chef en titre de cette même force publique, mais recruté et géré par un pouvoir central, aussi jaloux de ses prérogatives que peut l’être le maire des siennes. Le résultat alimente, des décennies durant, la chronique et la critique, motive d’insuffisantes évolutions. Jusqu’à l’étatisation généralisée des polices urbaines sous Vichy et sa pérennisation depuis lors. Un tournant vers d’autres défis.

Un dispositif byzantin

En ce printemps 1884, la jeune et résolue Troisième République ajoute une pierre angulaire à l’édifice de son « âge d’or ». Après les lois de juin et de juillet 1881 sur l’enseignement primaire gratuit et obligatoire, sur la liberté de réunion et sur la liberté de la presse, après la loi de mars 1884 sur les syndicats professionnels, la loi du 5 avril 1884 sur l’Organisation municipale (promulguée au Journal Officiel du 6 avril 1884) se veut, elle aussi, fondatrice. Signée par le président de la République Jules Grévy et le ministre de l’Intérieur Pierre Waldeck-Rousseau, elle est d’abord l’affirmation des communes face au pouvoir central.

Les 7 titres et les 167 articles de cette « charte municipale 1 » , notamment inspirée par une très ancienne et vivace tendance décentralisatrice propre au pays et rappelée par la Constituante de 1790, posent le principe d’une libre administration des communes. Élu au suffrage universel pour un mandat de quatre ans (il sera porté à six en 1929), « le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune » (art. 61).

Lesdites « affaires » recouvrent naturellement les questions de police et l’exercice des pouvoirs inhérents. En la matière, la loi de 1884 adopte un dispositif simple en apparence, mais d’une subtile complexité dans l’application. L’article 91 l’annonce ainsi : « Le maire est chargé, sous la surveillance de l’administration supérieure, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’autorité supérieure qui y sont relatifs ».

L’idée du législateur est en cela non seulement de trouver un moyen terme entre le « tout décentraliser » et le « tout contrôler », mais aussi d’afficher un véritable progrès républicain sans pour autant affaiblir un régime qui ne manque pas d’adversaires dans les travées du Palais Bourbon.

Cela donne un maire, élu par les conseillers municipaux, et indépendant à l’égard du pouvoir central, qui détient les pouvoirs de police sur le ressort de sa commune (ce qui constitue une indéniable avancée libérale), mais qui exerce ces pouvoirs sous le rigoureux contrôle d’une administration préfectorale qui, de la sorte, garantit au pouvoir central une haute maîtrise permanente des questions de police (ce qui constitue un tout aussi indéniable conservatisme centralisateur).

En 1895, le député Henry Boucher 2 se plaît à rappeler que « la véritable police, celle dont aucun gouvernement, aucune institution civilisée ne saurait se passer, celle qui est la sauvegarde de la liberté individuelle et collective, a toujours eu chez nous un caractère essentiellement municipal ».

On veut croire que la loi de 1884 jette définitivement aux oubliettes le spectre de la police de Fouché, qu’elle est l’antidote à cet arbitraire policier associé à tous les régimes autoritaires du passé. À dire vrai, la première impression que laisse le texte confine à la perplexité. Une suite de règles et d’exceptions, un emboîtement de mécanismes et de ressorts dont on devine tout à la fois la justification, les contradictions et l’improbable efficience.

Sauf à Paris (dotée d’un statut particulier depuis la loi du 28 pluviôse an VIII – 17 février 1800) et sauf dans les villes de l’agglomération lyonnaise (où une police d’État est en place depuis 1851 3), le maire dispose de pouvoirs de police étendus. À lui de veiller au maintien de l’ordre et à l’exécution des mesures de sûreté générale (art. 92). À lui d’exercer la police administrative en prenant les arrêtés nécessaires à l’effet « d’ordonner les mesures locales sur les objets confiés par la loi à sa vigilance et à son autorité » (art. 94). En outre, l’article 9 du Code d’instruction criminelle le place parmi les « officiers de police judiciaire auxiliaires du Procureur » aux fins de constater les crimes et délits et d’exécuter les mandats de justice.

Corollaire indispensable à ces pouvoirs, le maire a la direction de la police municipale, de son commissaire et de ses agents. Il en choisit le personnel (gardiens de la paix, sergents de ville, brigadiers, voire officiers de paix), en accord avec le conseil municipal qui fixe les effectifs et les salaires, la charge des dépenses revenant aux fonds communaux. Le maire a donc le pouvoir de recrutement ainsi qu’un pouvoir de suspension pour une durée d’un mois. Toutefois, un employé de police municipale choisi par la mairie ne reçoit son agrément définitif que du préfet qui, par la suite et si nécessaire, peut le révoquer (art. 103).

Le commissaire de police, lui, n’est pas choisi par le maire. Recruté sur concours (la moitié des postes étant réservée aux candidats militaires) ou titulaire d’une licence en droit, ce « magistrat de l’ordre administratif et judiciaire » est un agent du pouvoir central, nommé par décret du président de la République sur présentation du ministre de l’Intérieur. Il est affecté, déplacé, inspecté, noté et promu par la direction de la Sûreté générale de la rue des Saussaies qui, seule, peut le faire suspendre ou révoquer par décret.

Dans toutes les villes de 5 000 habitants et plus, la présence d’un commissaire à la tête de la police municipale est exigée depuis la loi du 21 pluviôse an VIII. Fixé par décret, le traitement du commissaire est une charge obligatoire pour la commune qui doit l’inscrire d’office à son budget. Si la municipalité est incapable d’assumer la dépense, elle peut obtenir une subvention de l’État imputée au budget du ministère de l’Intérieur.

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, un commissaire de police supplémentaire est requis par tranche additionnelle de 10 000 âmes, mais cette règle est loin d’être respectée partout. D’autant que pour les villes de moins de 40 000 habitants il n’y a aucune obligation quant à l’organisation de la police municipale.

La ville qui paie « sa » police fixe elle-même, comme elle l’entend, ses effectifs comme les traitements alloués. A contrario, dans les plus grandes agglomérations (comme à Marseille, Lille ou encore Bordeaux), l’État impose des règles d’organisation et la présence d’un commissaire central chargé de les mettre en œuvre.

Enfin, les villes de moins de 5 000 habitants peuvent être dotées d’un commissaire de police quand elles font elles-mêmes ce choix. De façon exceptionnelle, pareille décision peut aussi être prise par la place Beauvau qui nomme alors sur place un commissaire spécial municipal, personnage hybride plus proche de la police politique que de la police tout court et payé sur le budget de l’Intérieur. Il s’en compte 17 en 1887 placés dans deux sous-préfectures (Boussac, dans la Creuse, et Lombez, dans le Gers) et dans plusieurs villes d’eaux (telles Amélie-les-Bains ou La Bourboule) accueillant des casinos à surveiller 4.

Les commissaires prêtent à la préfecture un « serment professionnel » institué par le décret du 11 septembre 1870. Après quoi, les voilà officiellement « installés » dans leurs fonctions, prêts à instrumenter, sous la houlette de trois hiérarchies différentes (le maire, le préfet et le procureur) aux rapports ici et là empoisonnés, et dans des conditions matérielles souvent difficiles, parfois désastreuses. L’exercice a de quoi inquiéter.

A l'épreuve du quotidien

Libres d’abonder ou de rogner à leur convenance le budget qu’elles consacrent à leur police, les communes dessinent une cartographie hautement disparate des polices municipales disséminées sur le territoire national. Le parlementaire Boucher le note déjà dans un rapport de 1895. Il écrit : « Mais quelles différences d’une ville à l’autre ! Tandis que Le Havre pour une population de 116 369 habitants dépense 467 612 F (4,01 F par tête), dans le même département Rouen ne dépense pour 112 352 habitants que 346 425 F (3,08 F) alors que Reims pour une population voisine en chiffre et composition ne dépense que 181 750 F (1,74 F par tête d’habitant). Nous ne parlerons pas de Paris qui avec son budget de 32 198 128 F et sa dépense de 13,15 F par tête ne peut être comparée à une autre ville ». Un pareil défaut d’unité « apparent dans les villes de plus de 40 000 habitants, […] plus notable encore dans les villes moins importantes 5 » porte d’évidence atteinte à l’égalité des citoyens dans la protection que leur doit la société.

En bien des endroits, dans un souci d’économie (ou pour d’autres raisons moins avouables), la police municipale fait figure de parent pauvre. C’est d’abord sur les effectifs que l’on mégote. Leur insuffisance est manifeste aux quatre coins du pays. À titre d’exemple, le commissaire de Poitiers couvre, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, 37 kilomètres de rues et 360 hectares avec un effectif de 3 inspecteurs, 11 agents et 2 gardes champêtres. On dénombre à Lons-le-Saunier 7 policiers pour 13 000 habitants, 6 à Châtellerault pour 19 000 habitants 6.

Dans les petites villes, on s’en tient au strict minimum, pas d’officier de paix, pas d’agents spécialisés en police judiciaire, pas de « bourgeois » non plus, d’autant que ces policiers en civil, précieux pour les captures en flagrant délit, seraient bien vite reconnus. Quant au personnel de bureau, il est rare, voire inexistant. Le secrétariat, la tenue des registres échoient en général à la plus « belle écriture » des actifs du commissariat. La police se résume à quelques agents en képi et uniforme (une tenue différente selon la commune, mais s’inspirant le plus souvent d’un habillement militaire 7) dirigés par un brigadier pour assurer le service de voie publique, la circulation, le maintien de l’ordre, la constatation des faits de délinquance ou de criminalité, le contrôle de l’application des réglementations générales ou particulières à la ville avec, au besoin, l’établissement de contraventions.

Le personnel est peu nombreux. Son recrutement, sa compétence professionnelle et sa rémunération laissent également à désirer. La totale en somme. Le maire recrute qui il veut, comme il veut, sous réserve d’un accord préfectoral ultérieur. Autant dire que ses nominations sont, pour une bonne part, dictées par des considérations locales, électorales, claniques, « par des soucis totalement étrangers à la bonne marche du service, à la valeur intellectuelle et à la valeur morale » des agents. Le plus souvent, ces derniers sont d’anciens militaires recasés sur recommandation, plus habitués à la discipline qu’à la rédaction de rapports, aux contacts avec la population et aux arcanes du Code d’instruction criminelle. La seule formation professionnelle qu’ils reçoivent se fait « sur le tas ».

Devenus agents municipaux (ils seront près de 40 000 sur la France entière en 1914), leur sort n’est guère enviable. « Les brigadiers et les gardiens étaient presque toujours placés au plus bas de l’échelle des traitements communaux […] souvent plus mal payés que les balayeurs de rues, ils ne bénéficiaient d’aucune loi sociale 8 ». Une situation qui ne s’arrangera pas avec le temps. Commissaire de police municipale en 1936, Henry Buisson raconte : « j’avais sous mes ordres un Brigadier de Police – 34 ans de services – qui recevait 570 F par mois. Après mon départ, il a obtenu un avancement substantiel, le Maire l’a nommé… gardien de cimetière, emploi mieux rémunéré 9 ».

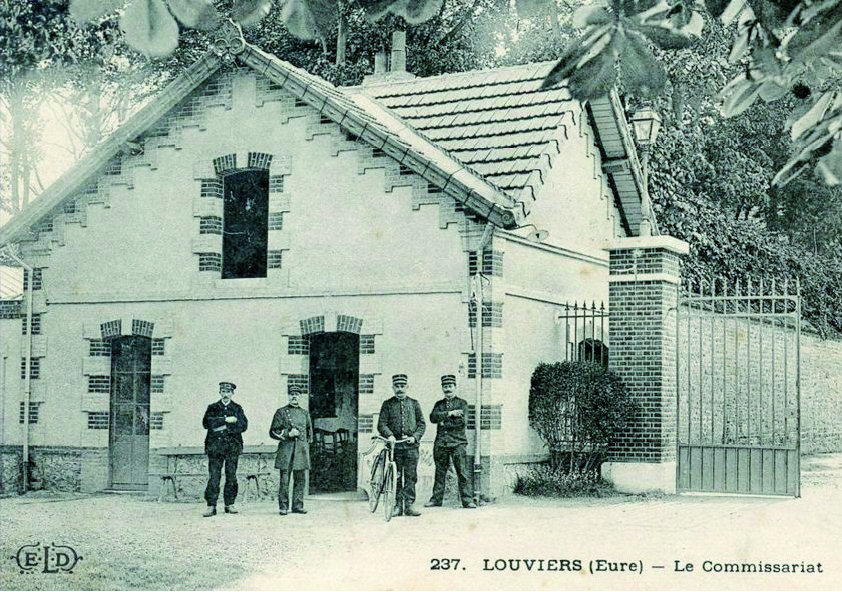

L’indigence des polices municipales est tout aussi patente pour ce qui touche à leurs conditions matérielles d’exercice. Un équipement des plus sommaires (peu ou pas de téléphones, de machines à écrire, d’armes et de bicyclettes au seuil du XXe siècle) se combine à un parc immobilier qui, ici ou là, participe de la chronique misérabiliste. Le commissaire de Fontainebleau se plaint de passer l’hiver 1903 les pieds dans l’eau après que de mois en mois on lui eut annoncé la réparation imminente des tuyauteries du commissariat. Celui de Troyes sollicite en octobre 1905 un supplément de deux kilos de graines contre les rats en précisant que « lesdits rongeurs mettent en péril les réserves et les archives du service ».

Le commissaire de police gère au quotidien cette « faillite de la police municipale » 10. Sa tâche commence par l’organisation du service : fixer les horaires, répartir les missions, dicter les consignes et faire appliquer les instructions qu’elles viennent de la direction de la Sûreté générale à Paris ou qu’elles émanent du bureau du maire.

Nombre de circulaires d’envergure nationale s’adressent aux commissaires municipaux dans le but d’améliorer le fonctionnement des services. Elles imposent en ce sens des règles fixes et uniformes s’agissant notamment de la tenue des registres de procès-verbaux « qui comportent trop souvent des mentions vagues et incomplètes », de la tenue de la main courante « qui sert à consigner, au fur et à mesure qu’elles se présentent, les opérations de toute nature auxquelles se livre chaque jour le commissariat […] », de la tenue des registres des objets perdus ou trouvés comme de la conservation des archives 11. D’autres prescriptions concernent la franchise télégraphique dont bénéficient les commissaires, le codage des télégrammes échangés ou bien encore l’établissement des fiches mobiles du « casier de police » où figurent les individus « qui se sont signalés ».

Le gouvernement n’oublie pas non plus de rappeler aux commissaires municipaux qu’ils restent un maillon du dispositif national de police, notamment en matière de renseignement politique ou social. Dans une circulaire du 20 mai 1906, le ministre de l’Intérieur Georges Clemenceau déplore sans ambages que ces commissaires « perdent fréquemment de vue la dépendance où ils se trouvent, à raison de leur qualité, vis-à-vis du pouvoir central » et exige qu’ils remplissent « le rôle et les devoirs qui sont les leurs » en tant « qu’agents permanents d’information » ayant l’obligation d’aviser le ministre « de tous les événements méritant d’être signalés ».

Les préfets sont chargés de veiller localement à la bonne application des directives générales, tout comme ils donnent leur approbation aux états de frais mensuels présentés par les commissaires municipaux et réglés sur le budget de l’État. À eux aussi de détecter et de pointer du doigt les commissaires municipaux incompétents, véreux ou dépravés. Sur ce point, les archives départementales nous gâtent de spécimens.

Tel est le cas de ce commissaire de 3e classe de Grasse, à propos duquel le préfet des Alpes-Maritimes écrit le 17 février 1902 : « La façon de servir de ce fonctionnaire et sa conduite privée, loin de s’améliorer donnent lieu chaque jour à de nouvelles critiques […]. La paresse, la mauvaise volonté, la légèreté de conduite de M…, ses relations suivies avec le personnel des cafés-concerts et des maisons de tolérance sont les causes principales d’une rupture totale avec la municipalité. […] Je n’ai pas besoin d’ajouter que ce commissaire de police n’a aucune autorité sur son personnel et ne jouit d’aucune considération auprès de la population de Grasse ».

Tel le cas encore de ce commissaire d’arrondissement de Clermont-Ferrand dont la notation pour 1909 indique qu’il « pourrait faire un excellent fonctionnaire mais [qu’] il est atteint de rhumatismes qui le gênent pour marcher ; en outre, il se livre parfois à la boisson et l’on ne peut compter sur lui 12 ».

Fort heureusement, les exemples contraires foisonnent aussi. Comment, à cet égard, ne pas citer le jeune commissaire Célestin Hennion 13, chargé pour sa première affectation, en mars 1890, de diriger la police de Verdun, dans la Meuse. Il s’y montre à ce point efficace qu’en novembre 1892, quand il est question de son retour à Paris, la municipalité adresse une requête à la place Beauvau, se disant prête à payer son élévation de classe pour pouvoir le garder. En vain. Hennion continue ailleurs une carrière qui le portera un jour à la tête de la Sûreté générale où, nous le verrons plus loin, il va engager des réformes d’importance, à l’évidence nourries par son expérience passée.

L’autorité parisienne peut donner des instructions aux commissaires de la police municipale. Cependant, le maire demeure le vrai « patron » de cette police, avec bien des conséquences au quotidien. Ainsi, le commissaire dirige des policiers qui, pour certains, disposent de solides appuis au sein du conseil municipal. Autant dire que le maintien de la discipline s’en ressent. Et plus encore lorsque les agents prennent une part active à la politique locale, deviennent les « taupes du beffroi tapies derrière la porte du commissaire », sont détournés par la municipalité de leurs missions d’intérêt général pour accomplir, sur leur temps de service, des « besognes » qui les discréditent auprès d’une large partie la population.

Il s’y recrute des colleurs d’affiches pour les campagnes électorales comme des « gros bras » pour les réunions publiques mouvementées. Il s’y recrute aussi des auxiliaires pour les festivités de la commune, voire des majordomes à l’occasion de réceptions données par le maire ou ses adjoints. La police municipale et la mairie ne font qu’un, dans la vie de tous les jours comme lors des grandes cérémonies (fête nationale, obsèques, etc.).

Sur fond de rivalités politiques ou de querelles de clocher, en maints lieux la « soldatesque » du maire est taxée d’impartialité, contestée, stigmatisée. Trop de ces élus ont, il est vrai, une fâcheuse tendance à gêner ou à entraver l’action des policiers par des interventions (dans le sens de l’indulgence ou d’un surcroît de sévérité), des ingérences qui répondent avant tout à des préoccupations politiques, à un clientélisme notoire.

Ces « arrangements » se conduisent habituellement dans l’ombre, avec la bénédiction d’un commissaire qui n’a d’autre ressource que de plier l’échine ou de plier bagage. Plus rarement, ils sont érigés en système, comme chez ce maire qui se fait soumettre toutes les contraventions pour examen de la suite à donner 14. On est loin en tout cela du respect de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen d’août 1789 garantissant une force publique instituée pour l’avantage de tous et non pour l’utilité particulière de quelques-uns.

Chaque commune est jalouse de ses prérogatives, surtout quand il s’agit d’affaires de police. Les maires entendent rester maîtres chez eux. Ils répugnent à communiquer des informations à leurs voisins et n’apprécient pas que d’autres viennent enquêter sur leur territoire. Un état d’esprit globalement calamiteux et sévèrement jugé dès 1898 par le juriste Albert Strauss qui lance : « Ce qu’est notre police : un corps sans cohésion, sans hiérarchie, sans chef véritable, qui n’est au fond qu’un agrégat de petits groupes autonomes agissant en cercles restreints, sans solidarité, avec presque la haine du voisin 15 ».

Un commissaire « parachuté » dans la circonscription sur décision de l’administration parisienne apparaît forcément suspect. En particulier lorsque la municipalité est d’une couleur politique différente de celle du gouvernement en place et que le préfet lui est franchement hostile. Le climat est alors des plus malsains, comme le suggère cet extrait d’un pamphlet rédigé par le conseiller municipal (et journaliste) Yves Guyot : « Il y a dans certaines communes un homme que personne n’appelle par son nom et que tous désignent par son titre. C’est un des champignons vénéneux poussés sur notre fumier politique [...]. C’est le commissaire de police. L’Administration lui donne une écharpe, 1 200 francs d’appointements, pleins pouvoirs et le lâche comme un dogue sur certains villages en lui disant : “Mords là !” ».

Tempêtes sous le clocher

Le maire attend de « son » commissaire qu’il se conforme aux volontés de la commune et de ses représentants. Dans le cas contraire, la défiance tourne au conflit. Le torchon brûle entre les deux hommes. On se dédaigne ou on se raille en public, on échange des courriers acides, on se vilipende dans la presse locale par journalistes interposés. Et, quand les choses sont au plus mal, chaque adversaire en vient à utiliser contre l’autre les « armes » que lui fournit une loi de 1884 particulièrement inventive dans l’enchevêtrement des pouvoirs et des responsabilités.

Ici, la municipalité supprime les primes et gratifications personnelles 16 habituellement consenties au commissaire sur le budget de la commune. Là, elle confie à l’un de ses conseillers la véritable direction de la police, dépouillant ainsi le commissaire de toute réelle autorité sur les agents. Des agents qui savent que le commissaire est seulement là de passage « parfois à la vitesse d’un météore » et qui préfèrent miser sur un maire dont la réélection favorisera leur carrière.

Ici, le commissaire dénonce à la préfecture certaines décisions prises par la municipalité en matière de police. Là, il rapporte à l’autorité judiciaire ou administrative certains actes du maire qu’il considère contraires aux textes en vigueur. Dès lors, des procédures s’enclenchent. Le préfet use au besoin de son « droit de veto », de la possibilité que lui donne la loi de 1884 d’annuler ou de suspendre l’exécution d’un arrêté du maire. Il peut aussi avoir recours à son « droit d’initiative », se substituer au maire dans les quelques cas énoncés par le législateur (inhumation d’urgence, permissions de voirie à titre précaire…). De quoi « pénétrer dans les derniers retranchements de l’autorité municipale » et d’en « limiter singulièrement » les pouvoirs. Au pire, le préfet s’en prendra au maire lui-même, jusqu’à le suspendre de ses fonctions par un arrêté « dûment motivé » (dixit le Conseil d’État dans son célèbre arrêt Camino du 14 janvier 1916) ou à obtenir, sur la base d’une faute caractérisée, sa révocation par décret.

De ces affrontements parfois brutaux entre le maire et « son » commissaire, la Jurisprudence garde en mémoire un épisode plutôt exceptionnel survenu dans le Tarn, à Carmaux, un 14 juillet 1896. Ce jour-là, l’ancien mineur Jean-Baptiste Calvignac, maire de cette « citadelle socialiste » si chère à Jaurès, veut démolir une estrade irrégulièrement bâtie en plein centre-ville par les opposants du « Cercle républicain ». À Carmaux, la fête nationale « bourgeoise » n’est pas de mise. Entouré d’agents requis par ses soins, le maire entreprend d’aller démonter lui-même l’estrade « provocatrice », mais se voit bientôt repoussé par un groupe de militants républicains. Il en appelle alors au commissaire municipal qui tarde à intervenir. La suite, un télégramme du procureur général de Toulouse au garde des Sceaux 17 nous la résume de la sorte : « 15 juillet 1896 – 8H 55 - Suis informé que commissaire police a arrêté hier Calvignac maire Carmaux dans circonstances suivantes : La municipalité ne voulant pas célébrer fête nationale, le cercle républicain a demandé autorisation pour tirer feu d’artifice sur voie publique. Sur refus du maire, le cercle a fait construire à l’une de ses fenêtres une terrasse ayant environ 2 mètres de saillie et ne reposant pas sur la voie publique afin de tirer feu d’artifice. Calvignac a requis police et gendarmerie de prêter main-forte pour démolition de cette terrasse. Des charpentiers ont été requis par Maire en même temps que deux gardes champêtres. Ces derniers ont pénétré dans le Cercle une grande agitation s’étant produite dans la rue, commissaire de police requis gendarmerie pour maintenir ordre. C’est alors que Calvignac aurait dit à Commissaire : vous êtes un provocateur sous tout autre gouvernement vous n’agiriez pas ainsi et que commissaire l’a fait arrêter pour outrages. Procureur République s’est transporté ce matin avec juge d’instruction Il y a une certaine agitation à Carmaux. » Voilà donc le maire purement et simplement arrêté et emprisonné par son propre commissaire de police, nommé Bernard Sauvage (ça ne s’invente pas) au prétexte que l’élu l’a outragé en public. Peu importe qu’il soit son supérieur. Et les tribunaux donneront raison au commissaire, en première instance comme en appel, quelle que soit l’évidente sympathie du policier pour les adversaires du maire Calvignac, lequel ira purger une peine de 45 jours en prison.

Il arrive aussi (plus rarement) que le commissaire choisisse le camp du maire contre le préfet. En pareil cas, la foudre ne tarde pas à tomber sur le rebelle. Une opportune inspection de son service par l’administration centrale ou une enquête diligentée à propos par la police spéciale des chemins de fer (créée en 1855, considérée comme une « police politique », elle est longtemps la seule police d’envergure nationale) apporteront au préfet de quoi motiver une demande de mutation d’office, voire une révocation du commissaire 18.

Hâtons-nous de dire qu’on atteint rarement de pareilles extrémités. Toujours est-il qu’au début du XXe siècle, de multiples et réitérées critiques fondent sur le dispositif français de police municipale.

Jusque-là, la Chambre des députés ferme les yeux, veut croire que ces reproches sont le prix à payer pour conserver le délicat équilibre instauré sur les questions de police entre pouvoir central et libertés locales. Mais l’essor à la Belle Époque d’une criminalité nouvelle, violente et… trop souvent impunie change bientôt la donne.

Une lente et insuffisante évolution

La première décennie du siècle passé est marquée par une alarmante hausse de la statistique criminelle 19. Les « Apaches » dans la capitale, mais plus encore les bandes organisées sévissant en province (à l’exemple des « chauffeurs du Nord », des « bandits d’Abbeville » ou des « tueurs de Langon ») affolent le thermomètre. Ces malfaiteurs tuent, pillent, sèment la barbarie et la peur dans beaucoup de régions du pays sans être inquiétés par des polices locales isolées, dispersées et totalement dépassées.

Face à une telle situation qu’exploite – non sans arrière-pensées politiques – la presse populaire à gros tirage de ce temps-là (du Matin de Bunau-Varilla au Petit Journal du sénateur et administrateur de forges Charles Prévet), le président du Conseil et ministre de l’Intérieur Georges Clemenceau annonce lors d’un débat 20 au Palais-Bourbon, fin février 1907, la création prochaine de brigades régionales de police mobile chargées de « seconder l’autorité judiciaire dans la recherche et la capture des criminels ».

Quelques mois plus tard, le 31 décembre 1907, c’est chose faite. Un décret met en place douze brigades mobiles (les fameuses « brigades du Tigre » comme elles seront surnommées après 1920), ayant chacune en moyenne près d’une quinzaine d’enquêteurs à la compétence judiciaire étendue sur plusieurs départements.

Préparée, défendue, mise en œuvre par l’ancien commissaire Célestin Hennion (que Clemenceau a nommé contre toute attente directeur de la Sûreté générale en janvier 1907), cette innovation est d’importance. Désormais, les affaires criminelles les plus graves, les plus complexes échappent à l’impéritie des polices municipales. Les investigations reviennent à ces « mobilards » qui s’initient aux nouvelles méthodes de police technique et vont disposer de premières automobiles 21 dès l’automne 1911.

Créé en mars 1907, un Contrôle général des services de recherches judiciaires chapeaute ces unités, centralise les informations qu’elles recueillent et les diffuse au plan national. Les polices municipales reçoivent dorénavant chaque semaine le « bulletin de police criminelle » (ancêtre du FPR, le fichier des personnes recherchées d’aujourd’hui, et sa myriade de terminaux informatiques) dans lequel ce Contrôle signale et décrit les malfaiteurs à placer sous les verrous. De même, les polices locales sont maintenant destinataires de notes techniques sur tous les modes opératoires d’un genre nouveau détectés par les « mobilards », notamment en matière d’escroqueries ou de vols par ruse.

Publié en février 1909 par le très sérieux journal Le Temps, le premier bilan de l’action des brigades régionales de police mobile fait état de 2 695 arrestations dont celles de 65 meurtriers, 7 violeurs, 10 faux-monnayeurs, 283 escrocs et 193 cambrioleurs et voleurs à main armée. Assurément, ces services sont venus combler un vide et coordonner un secteur trop longtemps négligé.

Quand tombe cette statistique, le directeur Hennion (encore lui) travaille d’arrache-pied à un autre projet, plus vaste encore. Il veut en finir avec la carence des polices municipales (Verdun, quand tu nous tiens…), plaide pour que soit instituée une police d’État dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants.

Il y croit d’autant plus que l’année précédente, sur sa proposition, le président du Conseil Georges Clemenceau a obtenu l’étatisation – sur le modèle lyonnais – de la police de Marseille par une loi du 8 mars 1908. Certes, les exactions répétées des « Apaches » de la cité phocéenne, conjuguées aux vaines (et déconcertantes) mesures d’ordre public prises par la mairie, ont facilité la tâche des tenants de l’étatisation. Hennion le sait et veut convaincre qu’il faut vite aller plus loin. Il le confie en mai 1910 à un reporter de L’Action : « […] certains maires de grandes villes entendent tout diriger eux-mêmes et refusent à nos fonctionnaires toute autorité sur les agents. À quels abus cela donne lieu parfois, je n’ai pas besoin de vous le dire : les scandales de Marseille, il y a quelques années, sont encore présents à votre mémoire. Et Marseille n’est malheureusement pas la seule ville où des faits regrettables se soient produits. Aussi, je crois que dans un avenir peu éloigné nous serons obligés de faire partout ce que nous avons fait à Marseille : organiser une police d’État à la place de la police municipale. La sécurité publique ne pourra qu’y gagner 22 ».

La dynamique d’Hennion se heurte toutefois à deux adversaires de taille. Le premier est d’ordre budgétaire. C’est la réticence affichée des parlementaires à tout accroissement notable des dépenses du pays, en particulier pour favoriser un essor policier. Or, une étatisation globale des polices coûterait une fortune au contribuable. Le second écueil sur la route d’Hennion est la forte hostilité que manifestent beaucoup de députés (pas seulement dans l’opposition) à l’égard d’une étatisation de la police municipale ressentie comme un « viol des libertés communales » et une renaissance de la police dans le style Fouché.

Le quotidien La Lanterne s’en fait le porte-parole quand il clame : « Dès que les chefs de la police eurent fait connaître leur prétention de subordonner à la Sûreté générale tous les organismes administratifs et tous les fonctionnaires qui assurent l’ordre dans les 36 000 communes de France, nous avons jeté le cri d’alarme. […] On veut détruire jusqu’à leurs derniers vestiges les libertés municipales, faire du département une simple circonscription de police. On veut organiser un ministère de la police qui, ayant en mains toutes les forces de surveillance et de coercition existant en France, fera planer sur tout le pays la plus odieuse des tyrannies. Mais cela ne sera pas ! 23 ».

Et cela n’est effectivement pas. En mars 1913, Hennion quitte la direction de la Sûreté générale pour devenir préfet de police à Paris où d’autres préoccupations l’attendent. Son projet d’étatisation des polices municipales est rangé dans les cartons. Provisoirement.

Dans l’immédiate après-guerre, le président du Conseil Clemenceau (devenu le « père La Victoire »), comme s’il voulait en cela rendre un dernier hommage à son ami Hennion (décédé en 1915), décroche l’étatisation des polices de Toulon et de La Seyne, décidée par une loi du 14 novembre 1918. Deux ans plus tard, le 12 avril 1920, le ministère Millerand remet sur le devant de la scène un projet d’étatisation des polices municipales. Bien que limitant son ambition aux seules villes de plus de 40 000 habitants, ce programme reste sans lendemain. Pas tout à fait puisque, dans le prolongement des débats (loi du 26 juin 1920), Nice entre à son tour dans le cercle encore restreint des villes dotées d’une police d’État.

La page se tourne

Tout au long des années 1920 et 1930, les reproches demeurent vifs à l’égard du dispositif policier voulu par la loi de 1884. De plus en plus de voix, chez les parlementaires comme dans les mondes administratif et judiciaire, en fustigent l’architecture, en déplorent les mécanismes et en dénoncent les dysfonctionnements (il sera fait grâce au lecteur des multiples et fâcheux exemples les illustrant).

La plupart d’entre elles réclament un changement d’envergure, une étatisation d’ensemble des polices de l’Hexagone. Sans attendre. Louis Marin, le président de la Commission de la réforme administrative, l’exprime nettement dans son rapport sur la police de 1923 : « Urgente en elle-même et primordiale par rapport aux autres, la réforme des services chargés de maintenir l’ordre et la sécurité doit être efficacement réalisée. […] Elle comporte une refonte générale de la Police. S’il est un service qui doit être un service d’État, c’est sans conteste le service de la Police. Aujourd’hui, les souvenirs de l’Empire ne sont plus de mise ».

On espère une profonde réforme. Elle ne sera pas au rendez-vous dans l’immédiat. L’entre-deux-guerres fourmille néanmoins de projets de loi tendant à accroître, au coup par coup, le nombre des grandes villes passant sous le régime de la police d’État. Certains de ces projets échouent (comme les tentatives visant Saint-Étienne et son agglomération en 1921 ou encore Montpellier, Sète et Béziers en 1930). D’autres, en revanche, sont conduits à terme. C’est le cas pour les villes de l’Alsace et de la Moselle « reconquises », Strasbourg, Mulhouse et Metz (en mars 1925), mais aussi pour Alger et sa banlieue, puis Oran, Constantine et Bône (lois du 14 mai 1930 et du 9 septembre 1936). De la même façon, les 161 communes de Seine-et-Oise et les 19 communes de Seine-et-Marne voient leur police étatisée par un décret-loi du 30 octobre 1935.

Fussent-elles parcellaires et sporadiques, ces avancées n’en traduisent pas moins une irrésistible marche vers la naissance d’une police d’État, d’une « police nationale ». Déjà en 1911, l’ancien ministre de l’Intérieur Louis Barthou soulignait à ce propos : « Le maintien de l’ordre public est la principale fonction du Gouvernement. Puisque les délégations qu’il a consenties de son pouvoir donnent des résultats aussi déplorables, seule la police intégrale apportera au pays, aux villes et aux campagnes la tranquillité que les personnes et les biens ont le droit d’exiger 24 ».

Même préconisation un quart de siècle plus tard, sous la plume de Marcel Sicot, alors secrétaire général adjoint du syndicat des commissaires de police. Il écrit : « La police n’est qu’une fiction : Nous avons des polices plus ou moins bien organisées ; mais nous ne possédons pas encore cette Police Nationale que nous réclamons depuis si longtemps et que toute l’opinion française réclamerait et imposerait si elle connaissait vraiment la situation 25 ».

Entre-temps, un décret du 23 juillet 1933 est venu engendrer un embryon de police nationale. Désireux de « renforcer l’armature juridique des polices étatisées », le gouvernement Daladier crée un « service unique des polices d’État » rassemblant les fonctionnaires de police des villes concernées (de Lyon à Nice, de Toulon à Strasbourg). Ce service unique relève du ministère de l’Intérieur qui assure directement le recrutement, l’avancement et l’admission à la retraite des agents ainsi « unifiés ». Un petit pas en avant. Puis le statu quo encore et toujours. En 1935, le rapporteur de la commission de la Réforme de l’État, présidée par Paul Marchandeau, conclut que la direction de la Sûreté nationale (nouvelle appellation de la Sûreté générale depuis 1934) « dans sa forme actuelle, n’est plus adaptée aux nécessités modernes et il convient de lui infuser un sang nouveau par de profondes modifications touchant à son organisation générale, à son installation matérielle et au recrutement du personnel ». Il prêche dans le désert.

La même année, les députés rejettent une fois de plus un projet de loi tendant à une étatisation généralisée de la police des grandes agglomérations (celles de plus de 80 000 habitants en l’occurrence). Écartelés entre affirmation des libertés et des pouvoirs locaux issus des urnes et nécessité d’une cohésion et d’une efficacité policière qui viendrait d’un pouvoir central « dangereusement monolithique », les députés continuent de piétiner.

On en est là quand le maelström de la défaite de 1940 balaie la République et son parlementarisme. Depuis les hôtels et autres édifices vichyssois où son QG gouvernemental a trouvé refuge, le nouvel « État Français » lance sa « Révolution nationale » sous l’œil attentif de l’Occupant. Dès 1941, plusieurs « actes dits lois » (pour reprendre la formule retenue à la Libération) redessinent à grands traits le dispositif de police du pays. Le pouvoir central pétainiste et ses représentants assurent solidement leur mainmise sur l’appareil policier. En ce sens, l’acte dit loi du 23 avril 1941 portant organisation générale des services de police en France pose le principe d’une étatisation des polices de toutes les villes de 10 000 habitants et plus. Dans les communes où ce seuil de population n’est pas atteint, un arrêté des ministres de l’Intérieur et des Finances peut également décider pareille mesure. Chaque fois, le préfet régional se substitue en conséquence aux maires pour l’exercice des pouvoirs de police.

Dans la foulée, la création d’une direction générale de la Police nationale (organisée par le décret du 1er juin 1941) et la mise en place d’une police de Sécurité publique ayant « spécialement pour mission d’assurer la sécurité dans les agglomérations et sur les voies publiques, et d’une manière générale, de veiller au maintien de l’ordre » (décret du 7 juillet 1941) complètent cette « révision profonde de l’ordonnancement policier » très vite flétrie par les stigmates de la collaboration.

La direction générale de la Police nationale, comme les intendants de police, la « monstrueuse » direction de la Sûreté et autres avatars du régime de Vichy disparaissent à la Libération. Mais d’autres réformes de l’époque jugées « utiles 26 » vont subsister. Il en est ainsi de cette « école nationale de police » créée en avril 1941 dans la région lyonnaise pour former les commissaires de police. Tel est le cas encore de ce « service de police technique » institué en novembre 1943 pour rechercher et utiliser « les méthodes scientifiques propres à l’identification des délinquants ». Tel est le cas, enfin, de l’étatisation des polices des villes de 10 000 habitants. Après l’échec d’une tentative parlementaire de « remunicipalisation » de certaines polices, la Constitution de la IVe République (approuvée par le référendum du 13 octobre 1946) met un terme aux débats. Son article 105 donne à la Police d’État une assise d’ensemble définitive. Une assise, mais pas une organisation. Pour cela, deux autres décennies seront encore nécessaires.

En attendant, la fin des polices municipales version Waldeck-Rousseau n’est que le commencement d’autres controverses, de nouveaux problèmes à régler. Déjà une circulaire ministérielle du 1er octobre 1947 constate que des maires ont reconstitué des polices municipales au prétexte de l’insuffisance des effectifs et moyens de la police d’État, que des commissaires négligent leurs rapports avec les maires et la prise en compte des contingences locales. La page est certes tournée, mais un autre chapitre (qui continue de s’écrire aujourd’hui) n’a de cesse de rappeler toutes les vicissitudes à vaincre, tous les obstacles à franchir pour façonner au mieux cet essentiel partenariat de sécurité entre le maire et le commissaire.

Notes

(1) Berlière (J.-M.), 1991, L’institution policière sous la IIIe République, thèse, Dijon, 1991, page 461.

(2) Dans son rapport fait au nom de la Commission du budget sur le ministère de l’Intérieur pour l’exercice 1895.

(3) La loi des 19-24 juin 1851 dispose dans son article 1er que « le Préfet du Rhône remplira, dans les communes de Lyon, La Guillotière, la Croix-Rousse, Vaise, Caluire, Oullins et Sainte-Foy les fonctions de préfet de police, telles qu’elles sont réglées par les dispositions actuellement en vigueur de l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII ». Les fonctions de police sont déléguées à un secrétaire général pour la police (art. 5).

(4) Rapport Pichon, au nom de la Commission du budget, préparation du budget de 1888, publié par le Journal des commissaires de 1897. Les commissariats sont en ce cas intégralement payés par l’État. Leur coût a été de 223 300 F en 1887.

(5) Loriot (A.), 1924, La police à Paris et en province, Paris, thèse de droit.

(6) D’après A. Schrameck, « Organisation et fonctionnement actuels de la police en France », La Grande Encyclopédie, tome 27, article « police », p. 95-106, avec présentation des polices municipales des principales villes en 1898.

(7) Comme à Castres, où à la veille de la Première Guerre mondiale, les agents portent la tunique dolman (modèle officier d’infanterie) et le képi forme Saumur ainsi que le précise Jean-Baptiste Alba dans La police municipale à Castres sous le Second Empire et la Troisième République, Société culturelle du pays castrais, 2013.

(8) Bozzi (A.), 1945, Police d’État, étude documentaire, historique et critique, thèse de droit, Aix-en-Provence.

(9) Buisson (H.), 1951, La Police son histoire, p. 305.

(10) A. Lasserre emploie ces termes dans L’organisation de la police et les projets de réforme, thèse, Rennes, 1920.

(11) Circulaire du directeur de la Sûreté générale René Cavard en date du 15 juillet 1904 qui détaille ces prescriptions régulièrement rappelées par la suite.

(12) Archives départementales des Alpes-Maritimes (4 M 457) et A.D. du Puy-de-Dôme (M 3045) pour les deux exemples cités.

(13) Archives nationales F1bI 633 et 908*, F4 3291 et F7 14 605.

(14) Situation dénoncée par la Tribune du Commissaire de juillet 1936 qui parle d’un « abus scandaleux ».

(15) Strauss (A.), 1898, Des autorités investies d’attributions de police, thèse de droit, Paris, p. 133.

(16) Ces primes peuvent être élevées et représenter plus du quart du salaire du commissaire, comme à Rennes, par exemple, où elles sont d’un montant de 1 200 F (cité par Jean-François Tanguy in « Autorité de l’État et libertés locales : le commissaire central de Rennes face au maire et au préfet (1870-1914) », Maintien de l’ordre et polices en France et en Europe au XIXe siècle, actes de colloque, Paris, Créaphis, 1987).

(17) Archives nationales BB 182040.

(18) Agissant en mission commandée pour le compte du préfet, le commissaire spécial d’Albi rend compte en 1905 de l’enquête qu’il a menée « sans ostentation » sur son collègue chargé de la police municipale de Gaillac (AD Tarn IV M3 144). Il préconise « le changement de poste de l’intéressé » après avoir déterminé que celui-ci est « mal vu par les républicains locaux », se fâche en public avec des notables, et « lorsqu’il entre dans un établissement public est l’objet de quolibets ».

(19) Lors d’un débat à la Société générale des prisons, il est acté en 1907 que le nombre de crimes de sang est passé de 715 en 1901 à 1 075 en 1905.

(20) Journal Officiel, Débats, Chambre des députés, séance du 28 février 1907, p.507-516.

(21) Diaz (C.), 2010, La nouvelle épopée des brigades du Tigre, Paris, Jacob-Duvernet.

(22) Dans L’Action du 28 mai 1910, sous le titre « Interview du Directeur de la Sûreté ».

(23) Le journal La Lanterne du 18 février 1908, article intitulé « Les libertés municipales ».

(24) « Le ministère de l’Intérieur », La Revue Hebdomadaire, 29 avril 1911.

(25) Dans La Tribune du Commissaire de juillet-août 1938.

(26) Henry Buisson, op. cit., 1951, p. 332

Derrière cet article